心理安全教育笔记

心理安全的重要性

心理安全是个体心理健康的基础,指人在心理上感到被接纳、受尊重,无需担心因表达真实想法或情感而受到惩罚或排斥的状态,在家庭、学校、职场等环境中,心理安全直接影响个体的情绪管理、人际交往和问题解决能力,长期缺乏心理安全感可能导致焦虑、抑郁等心理问题,甚至引发极端行为,建立和维护心理安全环境对个人和社会发展至关重要。

心理安全的核心要素

- 尊重与包容:尊重他人的差异,接纳不同的观点和情绪,避免歧视或贬低行为。

- 信任与支持:在关系中建立互信,提供情感支持,让个体感到被理解。

- 开放沟通:鼓励坦诚表达,积极倾听,避免评判或打断。

- 边界清晰:明确个人与他人的心理边界,避免过度干涉或情感操控。

常见心理安全风险及应对

-

校园心理安全

- 风险:学业压力、同伴欺凌、人际关系紧张。

- 应对:学校需开展心理健康课程,建立心理辅导机制;学生应学会求助,家长需关注情绪变化。

-

职场心理安全

- 风险:工作压力、职场PUA、沟通障碍。

- 应对:企业需营造包容文化,提供心理支持资源;员工需学会自我调节,合理表达需求。

-

家庭心理安全

- 风险:过度控制、情感忽视、家庭冲突。

- 应对:家庭成员需加强沟通,尊重彼此独立性;必要时寻求专业家庭咨询。

心理安全建设的实践方法

-

个人层面

- 自我觉察:定期反思情绪状态,识别压力源。

- 情绪管理:通过运动、冥想等方式调节情绪。

- 社交支持:主动与信任的人分享感受,建立支持网络。

-

组织层面

- 制度保障:制定反欺凌、反歧视政策,明确违规处理流程。

- 培训教育:定期开展心理安全知识讲座,提升全员意识。

- 环境优化:设计开放、包容的物理空间,鼓励互动。

心理安全与危机干预

当心理安全被严重破坏时,可能出现自伤、自杀等危机行为,需采取以下措施:

- 及时识别:关注情绪剧烈波动、言语异常等信号。

- 专业介入:联系心理咨询师或危机干预热线。

- 集体支持:通过同伴互助、家庭关怀提供缓冲。

心理安全教育的长期意义

心理安全教育不仅是对个体心理健康的保护,更是社会和谐的基础,通过普及心理安全知识,可以减少心理问题的发生率,提升整体幸福感和生产力,需将心理安全纳入教育体系、企业管理和公共服务的核心内容。

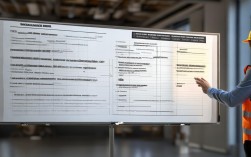

表格:心理安全自评量表

| 评估项目 | 经常 | 有时 | 很少 | 从不 |

|---|---|---|---|---|

| 我是否敢于表达真实想法 | ||||

| 我是否感到被他人尊重 | ||||

| 我是否能在压力下寻求帮助 | ||||

| 我是否感到情绪被接纳 |

说明:若“很少”或“从不”选项较多,建议关注心理安全状态并寻求支持。

FAQs

如何判断自己是否处于心理不安全状态?

答:心理不安全状态的常见表现包括:长期焦虑或抑郁、害怕表达意见、过度在意他人评价、出现失眠或食欲问题、自我否定等,可通过自评量表或专业心理咨询进一步评估。

如何在团队中提升心理安全感?

答:领导者需以身作则,鼓励反馈,避免指责文化;定期组织团队建设活动,增进信任;建立匿名反馈渠道,让成员敢于提出问题;同时提供心理支持资源,如EAP服务。