心房颤动,简称房颤,是一种常见的心律失常疾病,指心房电活动紊乱,导致心房失去有效的收缩功能,代之以快速、不协调的颤动,姚焰教授作为国内知名的心脏病学专家,在房颤的诊疗领域有着深厚的造诣,本文将基于姚焰教授的专业观点,系统介绍房颤的常识,帮助公众正确认识这一疾病。

房颤的病因与危险因素

房颤的发病机制复杂,多种因素可诱发或加重病情,姚焰教授指出,年龄增长是房颤最主要的独立危险因素,60岁以上人群发病率显著升高,高血压、冠心病、心脏瓣膜病、心力衰竭等器质性心脏病是房颤的重要基础疾病,甲状腺功能亢进、糖尿病、慢性阻塞性肺病等全身性疾病也可能增加房颤风险,生活方式方面,长期大量饮酒、吸烟、过度劳累、精神紧张以及睡眠呼吸暂停综合征均为房颤的诱因,值得注意的是,部分房颤患者可能找不到明确的病因,称为“孤立性房颤”。

房颤的临床表现与危害

房颤的临床表现差异较大,部分患者可无明显症状,仅在体检时发现;典型症状包括心悸、胸闷、气短、头晕、乏力等,严重者可出现晕厥或心力衰竭,姚焰教授强调,房颤最大的危害在于显著增加血栓栓塞风险,尤其是脑卒中(中风),房颤时心房血液淤滞,易形成血栓,血栓脱落可随血液循环进入脑部,导致缺血性脑卒中,致残率、致死率较高,长期房颤还可引起心动过速性心肌病,导致心脏扩大和心功能下降,最终发展为心力衰竭。

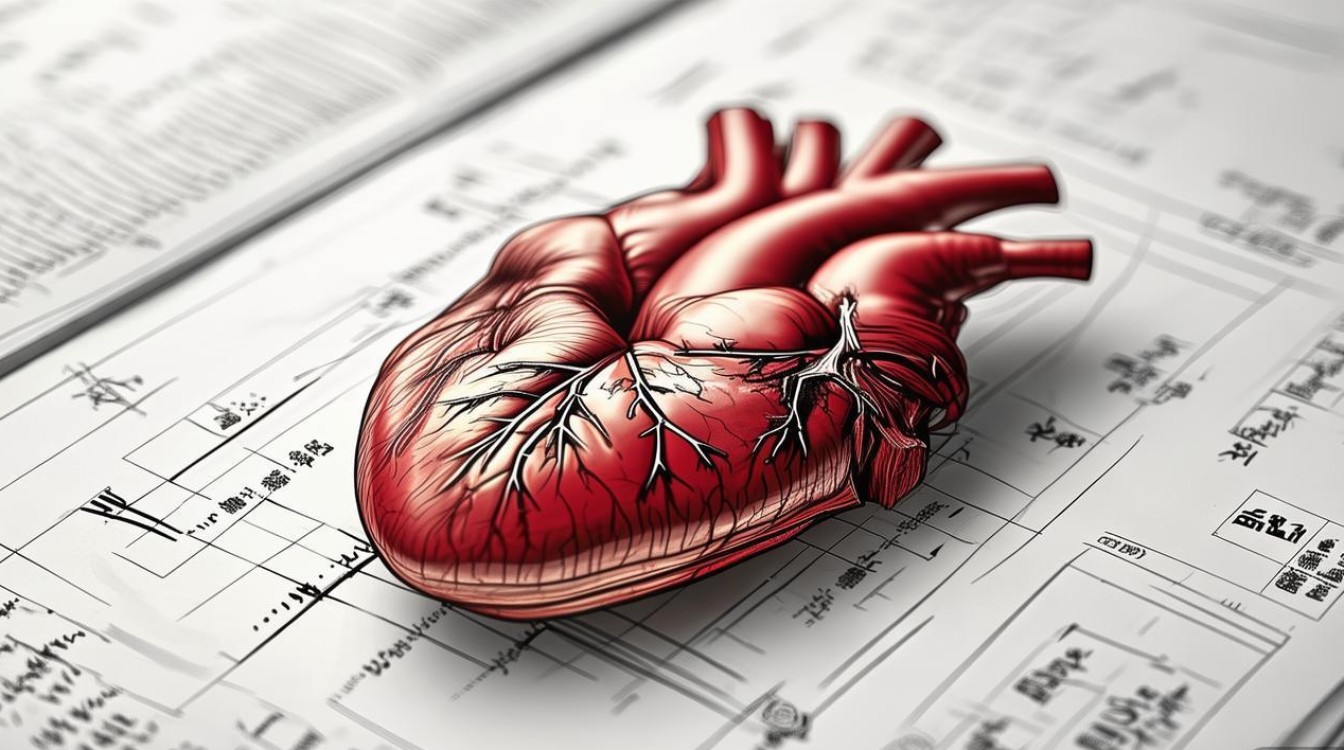

房颤的诊断方法

房颤的诊断主要依靠心电图检查,典型心电图表现为P波消失,代之以大小、形态、间距不规则的f波,RR间期绝对不规则,对于阵发性房颤,动态心电图或事件记录仪有助于捕捉发作时的心电图证据,超声心动图检查可评估心脏结构、功能以及左心房大小,为房颤的病因诊断和风险评估提供重要信息,姚焰教授建议,40岁以上人群应定期进行健康体检,有房颤危险因素者需关注心率和心律变化,必要时进行心电图筛查。

房颤的治疗原则

房颤的治疗需遵循“综合管理、个体化治疗”的原则,主要包括以下三个方面:

病因治疗与基础疾病管理

积极治疗高血压、冠心病、甲状腺功能亢进等基础疾病,改善生活方式,如戒烟限酒、控制体重、规律作息等,有助于减少房颤发作。

心室率控制与节律控制

- 心室率控制:对于大多数房颤患者,尤其是症状明显或无法维持窦性心律者,需通过药物(如β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、洋地黄类)控制心室率,改善症状。

- 节律控制:对于症状明显、血流动力学不稳定或年轻患者,可采取药物(如胺碘酮、普罗帕酮)或电复律的方法恢复并维持窦性心律。

抗凝治疗预防血栓栓塞

抗凝治疗是房颤管理的核心环节,可有效降低脑卒中风险,姚焰教授指出,需根据CHA₂DS₂-VASc评分(充血性心力衰竭、高血压、年龄≥75岁、糖尿病、卒中/TIA史、血管疾病、年龄65-74岁、性别)评估血栓栓塞风险,评分≥2分的男性或≥3分的女性需长期口服抗凝药物,传统药物如华法林需定期监测国际标准化比值(INR),新型口服抗凝药(如达比加群、利伐沙班)具有固定剂量、无需常规监测等优势,已成为临床首选。

非药物治疗

对于药物治疗无效或不适用的患者,可考虑导管消融或外科手术,导管消融通过射频或冷冻能量隔离肺静脉,根治房颤,尤其适合阵发性房颤和年轻患者,左心耳封堵术适用于高栓塞风险但无法长期抗凝的患者,可有效预防左心耳血栓形成。

房颤的预防与日常管理

房颤的预防应从生活方式入手:

- 饮食:低盐、低脂、低糖饮食,多摄入新鲜蔬菜水果,避免过量饮用咖啡和浓茶。

- 运动:适度进行有氧运动(如快走、慢跑、游泳),避免剧烈运动和过度劳累。

- 情绪管理:保持心情舒畅,避免长期精神紧张和焦虑。

- 定期随访:房颤患者需定期复查心电图、超声心动图及凝血功能,评估治疗效果和病情变化。

房颤患者的生活注意事项

房颤患者在日常生活中需注意以下事项:

- 遵医嘱按时服药,不可自行调整药物剂量或停药。

- 密切监测心率、血压及有无出血倾向(如牙龈出血、皮肤瘀斑等)。

- 避免熬夜和过度劳累,保持规律作息。

- 出现胸闷、胸痛、呼吸困难、肢体活动障碍等症状时,需立即就医。

相关问答FAQs

问题1:房颤会遗传吗?

解答:姚焰教授指出,房颤本身不属于遗传性疾病,但部分病因(如遗传性心肌病、甲状腺功能异常等)可能具有家族聚集性,如果家族中有房颤患者,亲属应关注心脏健康,定期体检,并积极控制高血压、糖尿病等危险因素。

问题2:房颤患者可以运动吗?

解答:房颤患者可根据病情在医生指导下进行适度运动,对于症状控制良好、心功能正常的患者,推荐进行低至中等强度的有氧运动(如散步、太极拳),每次30分钟,每周3-5次,但需避免剧烈运动和竞技性运动,以免诱发房颤发作或加重心脏负担,运动期间如出现不适,应立即停止并就医。