倘若叶圣陶先生今日坐在我们面前,谈及英语作文的修炼,他大约会先抿一口茶,然后温和地说道:“话怎么说,文章就怎么写,心里怎么想,就怎么说。” 这朴素至极的道理,跨越了语言的藩篱,直指写作的核心——我手写我心,英语作文的提升,绝非仅是词汇的堆砌与语法的炫技,而是一场关于思维、结构与真诚表达的修行。

思想为骨:无物何以言文

叶圣陶先生反复强调,“作文是生活的一部分,而不是生活的点缀。” 许多学习者面对英语作文,第一个念头往往是“用什么高级词汇?”或“套用哪个模板?”,这恰是舍本逐末的开端,提笔之前,请先静心自问:我对这个话题究竟有何看法?我的核心观点是什么?

思想的深度决定了文章的厚度,一个空洞的头脑,即使用最华丽的辞藻装饰,写出的也只是一具空洞的躯壳,练习英语写作,第一步并非动笔,而是“动脑”,针对一个议题,尝试用简单的英语在脑海中组织观点,哪怕只是几个关键词,比如谈及“环境保护”,你的思想内核可以是“个人微小的习惯改变,汇聚起来能产生巨大的影响”,而不仅仅是“环境保护很重要”,有了这个坚实的“意”,后续的“文”才有了依附的根基,这正如建造房屋,先有设计蓝图,而后才有砖瓦的垒砌。

结构为架:清晰方能致远

有了思想的内核,接下来便是为其搭建一个清晰的框架,叶圣陶先生重视文章的“组织”,即我们常说的结构,一篇优秀的英语作文,其脉络必然是清晰可辨的。

对于大多数学术性或议论文写作,经典的三段式结构(引言-主体-是经过时间检验的可靠方法。

- 部分,应如凤头般精巧,开门见山地引出话题,亮出你的中心论点,一个引人入胜的开头,可以是一个设问、一个惊人的事实,或一个贴切的引用。

- 主体段落,是文章的猪肚,需要饱满充实,每个段落最好只阐述一个分论点,并遵循“主题句 → 解释/论证 → 例证 → 小结”的逻辑链条,确保段落之间有恰当的连接词过渡,如“Furthermore,” “However,” “On the contrary,” 使文章流畅自然。

- 部分,应如豹尾般有力,它并非简单重复开头,而是对全文论点进行升华和总结,重申你的立场,或提出一个发人深省的展望。

这种结构训练,本质上是在训练逻辑思维,它强迫你将散乱的想法归类、排序,形成一条说服力强的论证路径,平时可以多阅读《经济学人》、《卫报》等外刊的评论文章,刻意分析其行文结构,拆解其论证手法,内化为自己的能力。

语言为肉:准确重于华丽

在语言表达上,存在一个普遍的误区:认为使用的词汇越生僻、句式越复杂,文章就越好,这实在是对优秀写作的误解,叶圣陶先生倡导“写话”,追求语言的明白如话,准确贴切,将此理念移用于英语学习,其精髓在于:准确性是第一要义。

一个使用得当的简单词,远胜于一个误用的“大词”,与其绞尽脑汁想“utilize”,不如准确使用“use”;在未能完全掌握“notwithstanding”的用法前,用“despite”或“although”同样清晰有力,写作时,应优先选择你最有把握的词汇和句式,确保表达无误,在此基础上,再逐步、有意识地扩充你的积极词汇库,学习同义词在具体语境中的微妙差别。

要警惕“中式英语”的陷阱,这源于我们用汉语思维直接套用英语表达,解决之道唯有大量接触原汁原味的英语材料,通过持续的阅读和朗读,培养英语语感,让地道的表达方式逐渐渗透进你的思维。

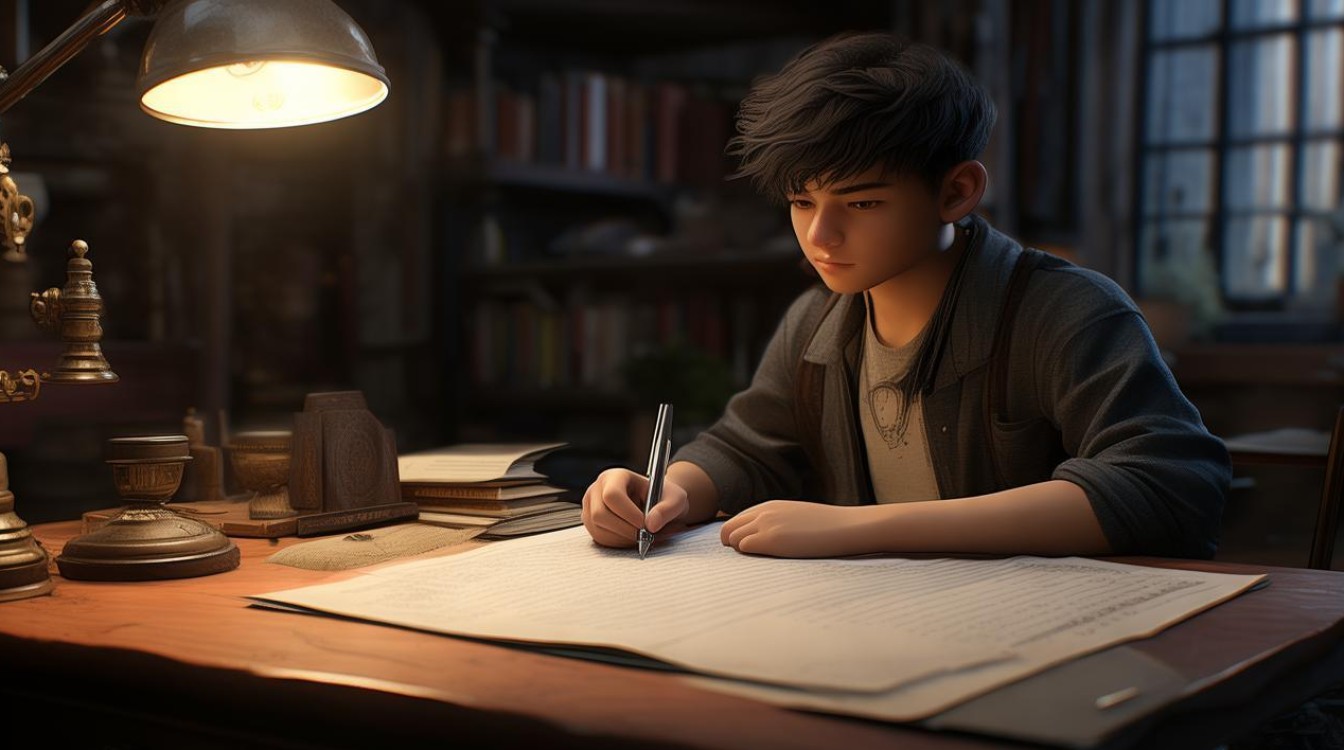

修改为魂:好文不厌千回改

“写完一篇文章,看几遍,修改修改,然后算数,这是好习惯。” 叶圣陶先生的这句话,点出了写作过程中最关键的环节之一:修改,将初稿视作完成,是绝大多数写作难以精进的症结所在。

修改是再次思考、打磨和升华的过程,完成初稿后,最好间隔一段时间再回头审阅,你会以一个更清醒、更客观的视角发现文章的问题,修改应分步进行:

- 宏观层面:检查文章立意是否明确?结构是否合理?论证是否严密?有无偏离主题的冗余部分?

- 微观层面:审视句子的流畅度,有无更地道的表达方式?词汇搭配是否准确?语法、拼写、标点有无错误?

如果条件允许,请老师、同学或英语水平较高的朋友帮忙审阅,他人的视角常能发现你视而不见的盲点,将自己写的文章朗读出来,是检测语句是否通顺的绝佳方法,拗口之处,往往就是需要修改之处。

生活为源:问渠那得清如许

让我们回到叶圣陶先生教育思想的根本:“生活如泉源,文章如溪水。” 脱离生活的写作,终将成为无源之水,无本之木,提升英语写作,绝不能只埋头于书房和题海。

用心去生活,去观察,去体验,去思考,你对世界的好奇,你对生活的感悟,你对社会的洞察,才是你写作内容最鲜活、最独特的来源,将英语学习融入生活:看一部英文电影时,思考其叙事手法;读一篇新闻报道时,分析其观点呈现;甚至在与朋友讨论一个热点问题时,尝试用英语组织你的论据,当你的思想因丰富的生活体验而变得丰盈时,你的笔下自然会流淌出充满个性与生命力的文字。

归根结底,英语作文的修炼,与中文写作并无二致,它最终考验的是一个人的思维品质与综合素养,它要求我们做一个生活的有心人,一个真诚的表达者,一个严谨的思考者,当我们摒弃急功近利的套用模板心态,转而沉下心来读书、思考、实践、修改,我们便不仅是在学习一门语言,更是在锻造一种能够伴随终身的能力,这,或许正是与叶圣陶先生这场跨越时空的对话,带给我们在英语学习道路上最深刻的启示。