心理学作为研究人类心理现象及其影响下的精神功能和行为活动的科学,与我们日常生活息息相关,掌握一些基础的心理学常识,不仅能帮助我们更好地理解自己与他人,还能提升沟通效率、改善人际关系、优化决策过程,以下从认知、情绪、行为、社交四个维度,整理一些实用的心理学小常识,供参考。

认知心理学:揭示思维的奥秘

认知心理学关注人类如何获取、加工、储存和运用信息,了解这些原理,有助于我们更清晰地认识自己的思维模式。

-

巴纳姆效应:人们容易相信一些笼统、普遍的人格描述,并认为其准确反映了自己。“你有时外向开朗,有时内向谨慎”这类表述,几乎适用于任何人,这提醒我们,在自我认知时应避免被模糊信息误导,通过具体行为和客观反馈来了解自己。

-

证实性偏差:人们倾向于寻找支持自己已有观点的信息,而忽略相反的证据,一旦认为某人“不靠谱”,就会格外关注其失误,忽视其优点,克服这一偏差,需要主动保持开放心态,多角度审视问题。

-

蔡格尼克效应:人们对未完成的任务比已完成的任务记忆更深刻,一部电视剧的“悬念”结局会让人念念不忘,利用这一效应,可以将大目标拆解为未完成的小步骤,通过“留白”激发持续动力。

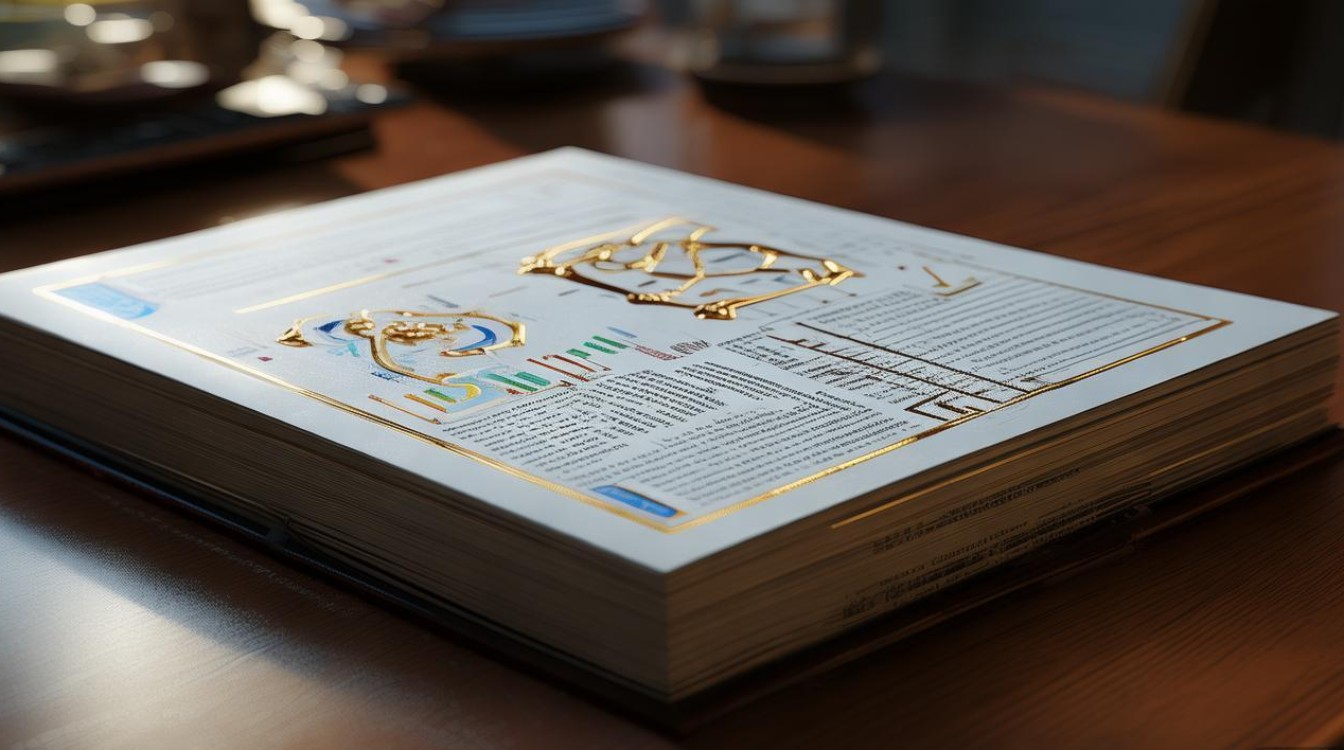

表:常见认知偏差及应对策略

| 偏差类型 | 具体表现 | 应对方法 |

|--------------|--------------|--------------|

| 确认偏差 | 选择性支持已有观点 | 主动搜集反面信息 |

| 锚定效应 | 过度依赖第一印象 | 多方验证初始判断 |

| 沉没成本 | 因已投入而坚持错误决策 | 及时止损,聚焦未来 |

情绪心理学:学会与情绪共处

情绪是心理活动的核心组成部分,合理管理情绪对心理健康至关重要。

-

情绪ABC理论:心理学家埃利斯提出,事件A(Activating Event)本身并不直接导致情绪结果C(Consequence),而是个体对事件的认知B(Belief)决定了情绪反应,考试失利(A),若认为“我永远不行”(B1),会产生绝望(C1);若认为“这次没准备好,下次努力”(B2),则会转化为动力(C2),调整认知是调节情绪的关键。

-

情绪标签化:为情绪命名(如“我现在感到焦虑”)能激活大脑前额叶皮层,降低情绪强度,研究表明,简单描述情绪状态可使杏仁核(情绪中枢)的活跃度下降,帮助恢复冷静。

-

积极情绪的扩展-建构理论:积极情绪(如喜悦、满足)能拓宽思维视野,增强创造力,并构建长期心理资源,每天记录三件好事,可显著提升幸福感。

行为心理学:理解行为的驱动力

行为心理学关注环境与行为之间的关系,通过改变环境或行为模式,可塑造更健康的生活习惯。

-

经典条件反射:中性刺激与刺激反复结合后,可引发特定反应,听到“上课铃”自然联想到课堂,利用这一原理,可将学习环境与专注状态绑定,减少干扰。

-

操作性条件反射:行为的后果(奖励或惩罚)会影响其出现频率,完成任务后给予自己小奖励,可强化积极行为,设计“即时反馈”机制(如打卡表),能有效坚持好习惯。

-

习惯回路:由“提示-惯例-奖励”三部分组成。“提示”(手机通知)→“惯例”(刷短视频)→“奖励”(短暂快感),要改变坏习惯,可替换“惯例”(如用阅读代替刷视频),同时保持“提示”和“奖励”不变。

社会心理学:洞察人际互动的规律

社会心理学研究个体在群体中的心理与行为,理解这些规律有助于改善社交关系。

-

首因效应与近因效应:首次接触(首因)和最近接触(近因)对印象形成影响较大,在面试、初次约会等场景中,注重第一印象;在长期关系中,近期行为更容易被关注。

-

旁观者效应:在群体中,个体责任感会降低,导致“事不关己”的心态,紧急情况下,旁观者越多,受害者获得帮助的概率可能越低,若需要帮助,应明确指向具体个体(如“穿蓝衣服的先生,请帮我!”)。

-

互惠原则:人们倾向于回报他人给予的好处,主动帮助同事,对方更可能在未来回馈你,在社交中,真诚的付出能建立更稳固的关系。

相关问答FAQs

Q1:如何区分“真正的快乐”和“短暂的愉悦”?

A1:真正的快乐通常与意义感、成就感相关,具有持久性和建设性(如完成目标后的满足),并能促进个人成长;短暂的愉悦则多来自即时满足(如暴饮暴食、刷短视频),持续时间短且可能带来负面后果(如内疚、浪费时间),可通过反思行为后的长期感受来判断,“这件事让我一周后感到充实,还是空虚?”

Q2:为什么“拖延症”总是难以克服?

A2:拖延症并非简单的“懒惰”,而与情绪调节(如逃避焦虑)、任务认知(如认为任务过于艰巨)、环境干扰(如手机诱惑)等多因素相关,应对方法包括:①将大任务拆解为5分钟内可完成的小步骤;②设置“立即启动”机制(如“只做5分钟”);③消除环境干扰(如专注模式);④接纳不完美,降低心理压力。