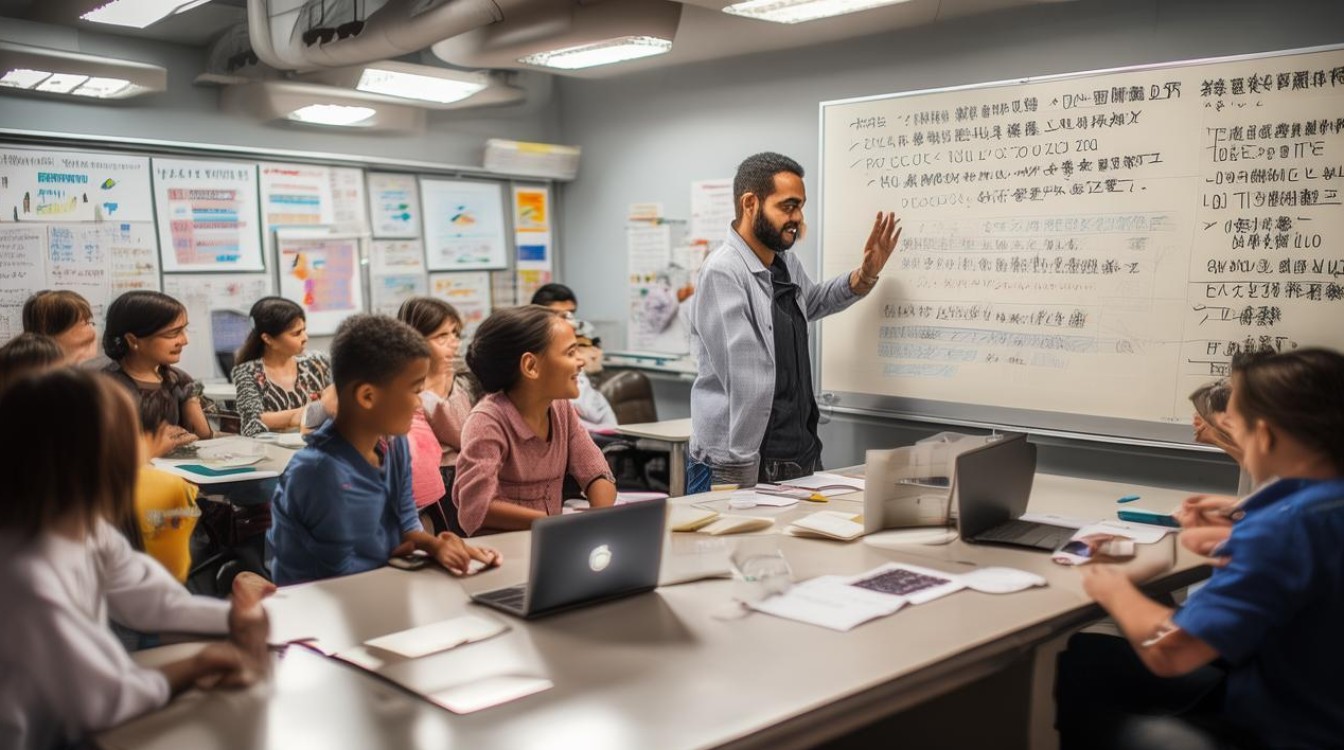

教育系统扶贫政策培训班是推动教育公平与脱贫攻坚深度融合的重要举措,旨在通过系统化培训提升教育工作者对扶贫政策的理解与执行能力,确保教育惠民政策精准落地,阻断贫困代际传递,此类培训班通常由教育行政部门牵头,联合高校、科研机构及社会组织共同开展,覆盖各级教育管理者、校长、教师及驻村帮扶人员,内容兼具理论高度与实践指导性。

培训背景与核心目标

教育是脱贫攻坚的基础性工程,我国贫困地区教育资源短缺、师资力量薄弱、教育质量不高等问题,曾是制约脱贫成效的关键因素,为此,教育系统扶贫政策培训班应运而生,其核心目标包括:

- 政策普及:解读国家及地方教育扶贫政策体系,如“义务教育控辍保学”“学生资助全覆盖”“乡村教师支持计划”等,确保参训者全面掌握政策要点。

- 能力提升:通过案例教学、实地观摩等方式,培养学员精准识别贫困学生需求、设计帮扶方案、整合资源的能力。

- 经验交流:搭建跨区域、跨层级的沟通平台,推广教育扶贫创新模式,如“互联网+教育”“组团式支教”等典型经验。

与课程设计 注重“理论+实践”双轨并行,具体模块设置如下:

| 模块类别 | |

|---|---|

| 政策解读 | 国家教育扶贫战略、《教育脱贫攻坚“十三五”规划》、乡村振兴与教育衔接政策等。 |

| 实践技能 | 贫困生动态管理、资助系统操作、控辍保学劝返技巧、家校协同育人方法。 |

| 典型案例 | 西部某县“精准资助+励志教育”模式、东部学校对口帮扶贫困地区学校实践案例。 |

| 资源整合 | 社会力量参与教育扶贫的渠道、数字化教育平台应用、校企合作技能培训项目对接。 |

课程形式采用“专题讲座+分组研讨+现场教学”结合,例如组织学员赴脱贫县学校实地考察,或邀请一线扶贫干部分享“如何通过职业教育培训带动家庭增收”等实战经验。

培训成效与长效机制

近年来,教育系统扶贫政策培训班已在全国范围内形成规模效应,显著提升了教育扶贫工作的精准度,以2025年某省培训班为例,参训的500名校长及教师返岗后,推动当地贫困学生资助落实率提升至99.8%,辍学学生劝返率下降至0.1%。

为确保培训效果持续化,各地建立了三项长效机制:

- 跟踪反馈:通过线上社群定期收集学员实践问题,邀请专家远程指导;

- 资源下沉:将培训课件、政策汇编汇编成册,发放至偏远地区学校;

- 考核激励:将培训成果纳入教师职称评定与学校绩效考核体系,激发内生动力。

未来发展方向

随着脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,教育系统扶贫政策培训需进一步聚焦“提质”与“创新”: 升级**:增加“乡村振兴背景下职业教育改革”“农村学校特色课程开发”等新课题;

- 技术赋能:利用VR技术模拟贫困地区教学场景,提升培训沉浸感;

- 区域协同:建立东西部培训资源共享平台,促进跨省经验互鉴。

相关问答FAQs

Q1:教育系统扶贫政策培训班的参训对象有哪些?

A1:参训对象主要包括三类人员:一是各级教育行政部门负责扶贫工作的管理人员;二是贫困地区中小学校长、班主任及骨干教师;三是承担驻村帮扶任务的教育系统干部,部分培训班也会吸纳社会组织志愿者、企业教育项目负责人等外部参与者,形成多元协同的培训格局。

Q2:如何评估教育系统扶贫政策培训的实际效果?

A2:培训效果评估采用“定量+定性”相结合的方式,定量指标包括:参训地区贫困生入学率、资助覆盖率、教师培训参与率等数据变化;定性指标则通过学员满意度问卷、帮扶案例集、实地走访等方式,考察政策执行能力提升及创新实践成果,部分地区还会设置“培训后跟踪期”,通过对比学员返岗前后的工作成效,检验培训的长期影响。