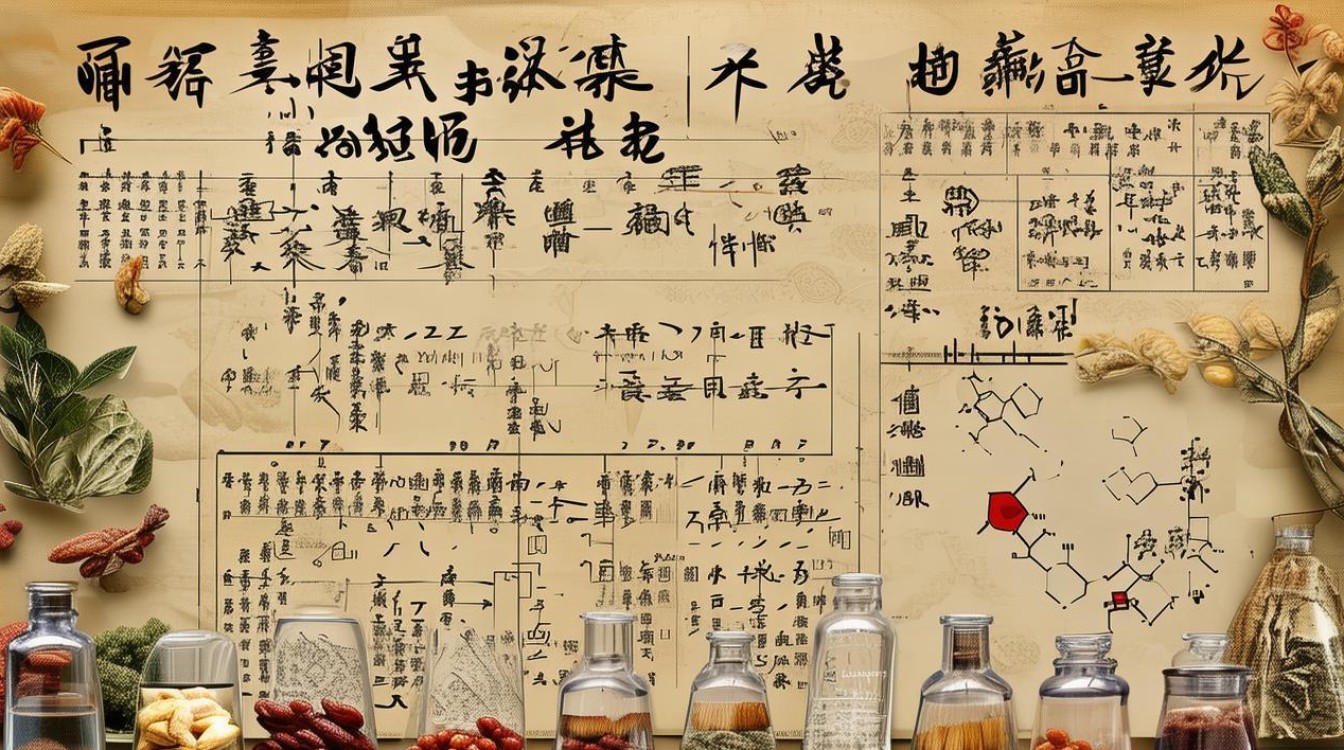

探索传统智慧与现代科学的交汇

中医药作为中华民族的瑰宝,承载着数千年的健康理念与实践经验,而化学作为研究物质组成、结构、性质及变化规律的科学,为理解中医药的内在机制提供了现代视角,中医药常识与化学通选课的开设,不仅为学生搭建了跨学科学习的桥梁,更促进了传统医学与现代科学的对话,本文将从课程内容、学科交叉价值、实践应用及学习意义等方面展开探讨。

从基础理论到实验探索

中医药常识与化学通选课通常分为理论教学与实践操作两部分,理论部分涵盖中医药的核心概念,如阴阳五行、脏腑经络、气血津液等,同时介绍常用中药的性味归经、功效主治及配伍原则,黄芪性温味甘,归脾肺经,具有补气固表的作用;黄连性寒味苦,归心肝胃经,能清热燥湿,这些内容帮助学生理解中医药的整体观和辨证论治思想。

化学基础部分则聚焦于与中医药相关的知识点,包括有机化学中的天然产物结构分析、生物化学中的代谢过程,以及分析化学中的成分检测方法,通过薄层色谱法可鉴别中药中的有效成分,高效液相色谱法则能定量测定黄酮类、生物碱等物质的含量,课程还可能涉及中药炮制的化学原理,如炮制附子通过水解毒性成分乌头碱,降低其副作用。

学科交叉:传统智慧的现代诠释

中医药与化学的结合,为传统医学的科学化验证提供了途径,青蒿素的发现源于东晋葛洪《肘后备急方》中“青蒿一握,水二升渍,绞取汁,尽服之”的记载,通过现代化学方法分离出有效成分,最终成为抗疟药物,这一案例生动体现了中医药宝库的现代价值。

课程通过对比中医药的“君臣佐使”配伍理论与化学的协同作用机制,揭示多成分、多靶点的作用特点,如表1所示,部分中药复方的主要成分及其可能的作用机制:

| 中药复方 | 主要活性成分 | 作用机制 |

|---|---|---|

| 六味地黄丸 | 马钱苷、莫诺苷 | 调节下丘脑-垂体-肾上腺轴 |

| 补中益气汤 | 黄芪甲苷、橙皮苷 | 增强免疫功能,改善能量代谢 |

| 血府逐瘀汤 | 川芎嗪、阿魏酸 | 抑制血小板聚集,改善微循环 |

课程还探讨中药质量控制中的化学方法,如指纹图谱技术用于保证药材批次间的稳定性,以及重金属检测、农药残留分析等安全评估手段。

实践应用:从实验室到日常生活

中医药常识与化学通选课强调理论与实践的结合,学生可能通过实验操作,如提取金银花中的绿原酸、观察丹参的水溶性成分颜色反应,直观感受化学在中药研究中的应用,课程还可能组织参观中药炮制工坊或药厂,了解传统工艺与现代生产的融合。

在日常生活中,课程知识帮助学生理性看待中医药,理解“药食同源”背后的化学基础,如生姜中的姜辣素具有抗炎作用,山楂中的有机酸促进消化;提醒学生注意中药与西药的相互作用,如含朱砂的中药与溴化物同服可能导致汞中毒。

学习意义:培养科学素养与文化自信

对于非专业学生而言,课程拓宽了知识视野,培养了跨学科思维能力,中医药的整体观与化学的还原论相结合,促使学生从多角度分析问题,研究当归的化学成分时,既要分析其挥发油、有机酸等物质基础,也要结合中医“补血活血”的功效,理解成分与整体效应的关系。

课程有助于增强文化自信,通过学习中医药的历史成就与现代发展,学生认识到传统医学的科学价值,破除“中医不科学”的误解,在全球化的今天,中医药文化的传播也需要现代科学的支撑,而化学正是这一过程中的重要工具。

相关问答FAQs

Q1:中医药常识与化学通选课适合哪些学生选修?

A1:该课程适合对中医药或化学感兴趣的非专业学生,尤其是医学、生物学、食品科学等相关领域的学生,无需具备深厚的化学或中医基础,课程会从基础概念讲起,帮助学生逐步建立知识体系,通过学习,学生既能了解中医药的基本理论,也能掌握化学在中药研究中的应用方法,提升科学素养。

Q2:学习这门课程对未来的职业发展有何帮助?

A2:课程培养学生的跨学科思维能力,为未来从事医药研发、健康管理、文化传播等领域奠定基础,计划从事新药研发的学生可通过课程了解中药现代化的路径;关注大健康产业的学生能更好地将中医药理念应用于产品开发;而教育工作者则能将科学视角融入传统文化教学,推动中医药文化的普及与创新。