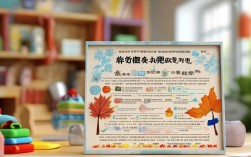

户外运动防暑降温小常识

夏季是户外运动的高峰期,但高温天气也带来了中暑、脱水等风险,掌握科学的防暑降温知识,既能保障运动安全,又能提升运动体验,以下从准备阶段、运动中、运动后三个维度,结合实用技巧和注意事项,为大家提供全面的指导。

运动前:科学准备,降低风险

-

选择合适时间与场地

避开正午12点至下午15点的高温时段,优先选择清晨或傍晚进行运动,场地尽量以树荫下、通风处或室内场馆为主,减少阳光直射和高温环境的影响。 -

穿着透气轻便的装备

衣物选择速干、透气材质(如聚酯纤维),避免深色衣物(吸热性强),穿戴宽檐帽、太阳镜和防晒袖套,暴露部位涂抹SPF30+以上的防晒霜,每2小时补涂一次。 -

提前补水与能量储备

运动前1-2小时饮用500-600毫升温水(或淡盐水),避免一次性大量饮水导致胃部不适,可适量补充含碳水化合物的食物(如香蕉、全麦面包),但避免高油、高糖饮食。

运动中:动态调节,及时降温

-

科学补水策略

遵循“少量多次”原则,每15-20分钟补充150-200毫升水分(或运动饮料),若运动超过1小时,需补充含电解质的饮品,防止因大量出汗导致低钠血症。 -

监测身体信号,警惕中暑前兆

高温运动时,若出现头晕、恶心、皮肤湿冷、心率异常加快等症状,需立即停止运动,转移至阴凉处休息,可使用湿毛巾擦拭颈部、腋窝、大腿根等大血管部位,或用冰袋敷于额头降温。 -

控制运动强度

高温环境下,运动强度应较平时降低10%-20%,避免长时间剧烈运动,可缩短运动时间或采用间歇性训练(如运动10分钟,休息5分钟),给身体留出散热时间。

运动后:逐步恢复,避免骤冷

-

补水与营养补充

运动结束后,持续补充水分直至尿液恢复清澈色,同时搭配蛋白质(如鸡蛋、酸奶)和碳水化合物(如米饭、水果),帮助身体修复能量储备。 -

避免骤冷刺激

不要立即进入空调房或用冰水冲淋,以免血管急剧收缩引发不适,可选择温水淋浴,并轻轻按摩四肢,促进血液循环。 -

观察身体延迟反应

部分中暑症状可能在运动后数小时出现(如乏力、意识模糊),若持续不缓解,需及时就医。

防暑降温实用工具参考

| 工具类型 | 推荐用途 |

|---|---|

| 便携式风扇/冰巾 | 运动时随身携带,通过风冷效应降低体表温度 |

| 电解质泡腾片 | 溶于水中饮用,快速补充因出汗流失的钠、钾等电解质 |

| 遮阳帽/防晒袖套 | 物理阻隔紫外线,减少皮肤暴晒风险 |

相关问答FAQs

Q1:运动中大量出汗,需要喝运动饮料还是白开水?

A2:若运动时间<1小时、出汗量较少,白开水即可满足补水需求;若运动时间>1小时或大量出汗(如跑步、登山),建议选择含电解质的运动饮料,避免因电解质失衡导致抽筋或乏力。

Q2:如何区分普通热衰竭和严重中暑?

A2:热衰竭通常表现为头晕、大量出汗、脉搏加快,通过休息和补水可缓解;严重中暑则会出现高热(体温>40℃)、无汗、意识模糊甚至昏迷,需立即拨打急救电话并采取紧急降温措施。

掌握以上常识,能让夏季户外运动更安全、更高效,防暑的核心是“提前预防、动态调整、及时应对”,科学享受运动带来的活力!