心脑血管疾病是威胁人类健康的“头号杀手”,涵盖高血压、冠心病、脑卒中等多种疾病,这些疾病的发生与生活方式、饮食习惯、遗传因素等密切相关,了解相关小常识,有助于科学预防和有效管理,以下从多个维度介绍心脑血管病的核心知识,帮助大家建立健康防线。

心脑血管病的常见类型与高危信号

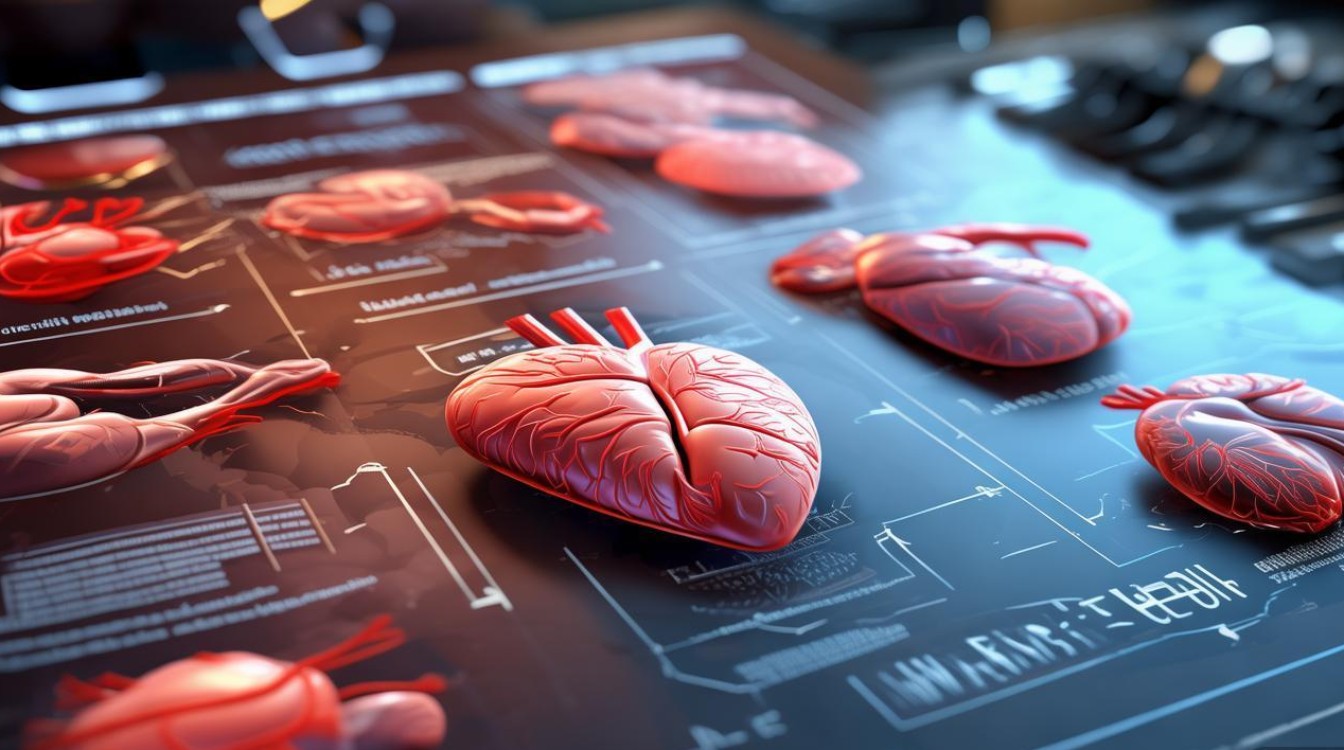

心脑血管病是一组系统性疾病的总称,主要包括以下几种类型:

- 高血压:以动脉血压持续升高为特征,是冠心病、脑卒中等疾病的重要危险因素,长期高血压会损害血管内皮,促进动脉粥样硬化形成。

- 冠心病:冠状动脉粥样硬化导致管腔狭窄或阻塞,引起心肌缺血、缺氧或坏死,典型症状为胸痛、胸闷,严重时可引发心肌梗死。

- 脑卒中:分为缺血性脑卒中(脑梗死)和出血性脑卒中(脑出血),多与高血压、动脉硬化有关,常见症状包括突发肢体麻木、言语不清、视力障碍、剧烈头痛等,需立即就医。

高危信号识别是早期干预的关键,若出现以下症状,需高度警惕:短暂性胸痛或压迫感(可能是心绞痛);单侧肢体无力或麻木、口角歪斜(脑卒中前兆);不明原因的头晕、头痛、视物模糊;下肢水肿、活动后心悸(可能提示心力衰竭),这些症状可能是心脑血管病急性发作的信号,需及时就医检查。

心脑血管病的危险因素:可控与不可控

心脑血管病的危险因素可分为可控与不可控两类,针对性管理可显著降低发病风险。

(一)不可控因素

- 年龄:45岁男性、55岁女性发病率明显上升。

- 遗传:直系亲属有早发心脑血管病史(男性<55岁,女性<65岁),患病风险增加。

- 性别:绝经前女性受雌激素保护,发病率低于男性;绝经后风险显著升高。

(二)可控因素

- 高血压:我国高血压患者超2.45亿,控制血压是预防心脑血管病的核心,建议普通人群血压控制在140/90mmHg以下,糖尿病患者或慢性肾病患者应控制在130/80mmHg以下。

- 高血脂:低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是“坏胆固醇”,其水平与动脉粥样硬化直接相关,根据《中国成人血脂异常防治指南》,不同人群有不同的LDL-C控制目标(见表1)。

表1:不同人群LDL-C控制目标 | 人群分类 | LDL-C目标值(mmol/L) | |----------------------------|--------------------------| | 动脉粥样硬化性心血管疾病患者 | <1.8 | | 糖尿病或慢性肾病患者 | <2.6 | | 单一危险因素人群 | <3.4 |

- 糖尿病:高血糖会损伤血管神经,加速动脉硬化,糖尿病患者需控制血糖(糖化血红蛋白<7%),同时关注血压、血脂管理。

- 不良生活方式:长期吸烟(损伤血管内皮)、酗酒(升高血压)、高盐高脂饮食(导致肥胖、高血压)、缺乏运动(增加代谢综合征风险)等,均是可控的高危因素。

科学预防:从生活方式入手

预防心脑血管病需采取“综合管理”策略,重点包括饮食、运动、体重、戒烟限酒及心理调节。

(一)合理饮食:护心护脑的“营养处方”

- 低盐饮食:每日盐摄入量控制在5g以内(约1啤酒瓶盖),减少腌制食品、加工肉制品摄入,有助于控制血压。

- 低脂低糖:减少动物脂肪、反式脂肪(如油炸食品、植脂末)摄入,选择橄榄油、鱼油等健康脂肪;控制添加糖,避免含糖饮料。

- 高钾高镁:多吃新鲜蔬菜(如菠菜、芹菜)、水果(如香蕉、橙子)、全谷物(如燕麦、糙米),钾有助于排钠降压,镁可保护血管弹性。

- 优质蛋白:适量摄入鱼、禽、蛋、奶及豆制品,每周吃2-3次深海鱼(如三文鱼、金枪鱼),补充Omega-3脂肪酸,抗炎护心。

(二)规律运动:增强心肺功能

建议每周进行150分钟中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳、骑自行车),或75分钟高强度运动(如跳绳、高强度间歇训练),每次运动不少于30分钟,运动时心率控制在(220-年龄)×60%~70%为宜,每周进行2次力量训练(如哑铃、弹力带),有助于维持肌肉量,改善代谢。

(三)体重管理:避免腹型肥胖

体重指数(BMI)应控制在18.5-23.9kg/m²,男性腰围<90cm,女性腰围<85cm,腹型肥胖(腹部脂肪堆积)与胰岛素抵抗、高血压等密切相关,需通过饮食和运动控制体重。

(四)戒烟限酒:远离血管“杀手”

吸烟会损伤血管内皮,促进血栓形成,使心脑血管病风险增加2-4倍,戒烟后风险可逐年降低,男性每日酒精摄入量不超过25g(约750ml啤酒),女性不超过15g(约450ml啤酒),最好不饮酒。

(五)心理调节:情绪稳定保健康

长期焦虑、紧张、抑郁会导致血压波动,增加心律失常风险,可通过冥想、深呼吸、社交活动等方式缓解压力,保持良好心态。

定期体检:早发现早干预

心脑血管病早期可能无明显症状,定期体检是早发现的关键,建议40岁以上人群每年进行以下检查:

- 基础项目:血压、血糖、血脂(总胆固醇、LDL-C、HDL-C、甘油三酯)、心电图;

- 深入检查:颈动脉超声(筛查动脉斑块)、心脏超声(评估心脏结构)、动态血压监测(诊断高血压)。 高血压、糖尿病、高血脂患者需遵医嘱定期复查,调整治疗方案,避免病情进展。

心脑血管病急救知识

急性心脑血管病发作时,时间就是生命,掌握以下急救步骤至关重要:

- 立即拨打急救电话:出现胸痛、呼吸困难、肢体麻木等症状,立即拨打120,说明疑似心脑血管病,以便急救人员提前准备。

- 保持患者安静:让患者平卧,头部偏向一侧,解开衣领,保持呼吸道通畅;避免随意搬动患者,尤其是疑似脑卒中者,不当搬动可能加重出血。

- 谨慎用药:若无医嘱,不要随意给患者服用硝酸甘油、阿司匹林等药物,以免掩盖病情或导致出血风险。

相关问答FAQs

问1:年轻人也需要担心心脑血管病吗?

答:近年来,心脑血管病呈现年轻化趋势,长期熬夜、压力大、吸烟、肥胖、高糖高脂饮食等不良生活方式,会导致血管提前老化,建议年轻人从20岁起关注血压、血糖,保持健康生活习惯,降低早期发病风险。

问2:冬季如何预防心脑血管病发作?

答:冬季气温低,血管收缩,血压升高,易诱发心梗、脑卒中,需注意:①注意保暖,尤其头部、颈部和四肢;②早晨起床慢一点,避免突然体位变化导致血压骤降;③适当增加饮水量,降低血液黏稠度;④遵医嘱调整降压药剂量,避免血压波动。