高考语文文言文文化常识是高考语文考试中的重要组成部分,主要考查学生对古代文化知识的理解与运用能力,这部分内容涉及古代官职、礼仪、天文历法、地理名称、典章制度、民俗风尚等多个方面,需要学生在日常学习中积累和总结,才能在考试中灵活应对。

古代官职制度

古代官职制度是文言文文化常识中的高频考点,常见的官职名称及其职能需要学生重点掌握。“丞相”是古代辅佐君主处理政务的最高官员,相当于现代的总理;“太尉”是负责全国军事事务的最高官员;“御史大夫”则负责监察百官,相当于现代的纪委书记,地方官职中,“太守”是一郡的最高行政长官,“刺史”是皇帝派到地方的监察官员,“县令”则是一县的行政长官,了解这些官职的品级和职能,有助于学生理解文言文中的人物关系和事件背景。

古代礼仪制度

古代礼仪制度体现了古代社会的等级秩序和伦理观念,是文言文文化常识的重要内容。“拜”是古代的一种礼节,不同的“拜”有不同的含义。“稽首”是最恭敬的跪拜礼,叩头至地,多用于臣子对君主;“顿首”是叩头但不着地,常用于平辈之间的礼节;“空首”是跪拜后手着地,头低到手,表示尊敬。“冠礼”是古代男子的成年礼,男子二十岁时行冠礼,表示成年;“笄礼”是女子的成年礼,女子十五岁时行笄礼,这些礼仪制度反映了古代社会的文化传统和价值观。

天文历法与地理名称

天文历法与地理名称是文言文文化常识中的基础知识,学生需要掌握常见的天文名称和地理概念。“二十八宿”是古代天文学家用来观测天象的二十八组星宿,分为东方青龙、北方玄武、西方白虎、南方朱雀四个方位。“干支纪年法”是用十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)组合来纪年的方法,如“甲午战争”中的“甲午”就是干支纪年,地理名称方面,“山东”古代指崤山以东地区,“山西”指崤山以西地区,“江南”指长江以南地区,“河朔”指黄河以北地区,了解这些地理概念有助于学生理解文言文中的地域背景。

典章制度与民俗风尚

典章制度与民俗风尚是文言文文化常识中的重要内容,反映了古代社会的政治和社会生活。“科举制度”是古代选拔官员的制度,始于隋唐,明清时期分为童试、乡试、会试、殿试四个等级,其中殿试第一名为“状元”。“赋役制度”是古代国家的税收和劳役制度,包括“赋”(税收)和“役”(劳役),民俗风尚方面,“春节”是古代最重要的节日,称为“元旦”,现代的春节是古代的“元旦”;“中秋节”是古代祭祀月亮的节日,象征团圆;“端午节”则是纪念屈原的节日,有吃粽子、赛龙舟等习俗,这些典章制度和民俗风尚体现了古代社会的文化特色。

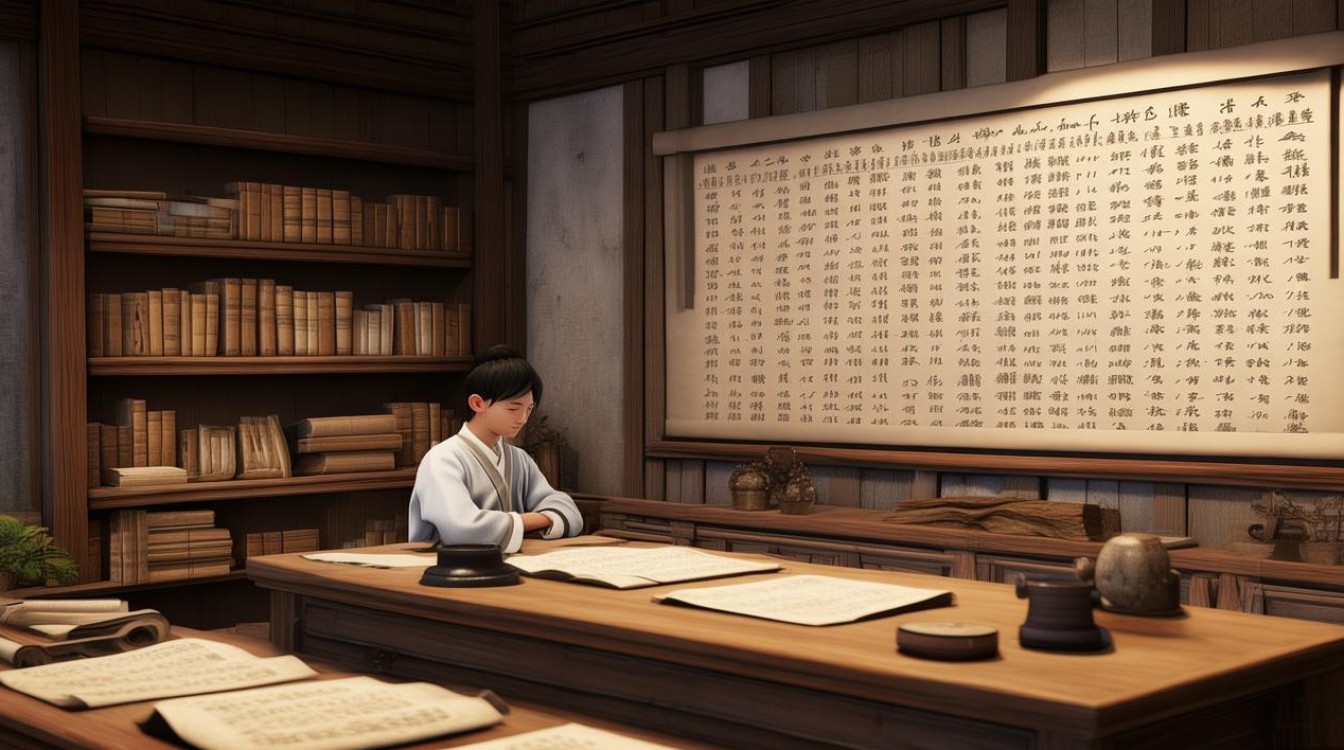

古代教育与科举

古代教育与科举制度是文言文文化常识中的重要考点,学生需要了解古代的教育体系和科举流程,古代教育以“私塾”和“官学”为主,“私塾”是由私人设立的学校,“官学”是由政府设立的学校,科举制度是古代选拔人才的重要途径,考试内容包括“经义”(儒家经典)、“策论”(政治对策)和“诗赋”(文学创作),科举考试的级别如下:

| 考试级别 | 考试名称 | 参加人员 | 录取名称 |

|---|---|---|---|

| 地方考试 | 童试 | 童生 | 秀才 |

| 地方考试 | 乡试 | 秀才 | 举人 |

| 中央考试 | 会试 | 举人 | 贡士 |

| 中央考试 | 殿试 | 贡士 | 进士(分一二三甲) |

了解古代教育与科举制度,有助于学生理解文言文中的教育背景和人物经历。

FAQs

问题1:高考语文文言文文化常识的考查形式有哪些?

解答:高考语文文言文文化常识的考查形式主要包括选择题、填空题和简答题,选择题通常给出一个文化常识选项,要求学生判断正误;填空题要求学生填写特定的文化常识内容,如官职名称、礼仪名称等;简答题则要求学生结合文言文内容,分析某一文化常识的背景和含义。

问题2:如何有效积累文言文文化常识?

解答:有效积累文言文文化常识需要多读多记多练,通过阅读文言文经典篇目,如《史记》《资治通鉴》等,熟悉古代文化背景;整理常见文化常识知识点,如官职、礼仪、天文历法等,形成知识体系;结合高考真题进行练习,掌握考查重点和解题技巧;利用工具书和参考资料,如《古代文化常识词典》等,拓展知识面。