审视动物实验:在科学与伦理之间寻找平衡

在人类文明的长河中,为了探索未知、攻克疾病,我们曾无数次将目光投向与我们共生于这个星球的动物伙伴,动物实验,这一贯穿了数个世纪的实践,既是现代医学与生物学发展的基石,也是当代社会无法回避的伦理拷问,它像一把双刃剑,一边是闪耀着科学光芒的进步,另一边则是生命无法承受的沉重代价。

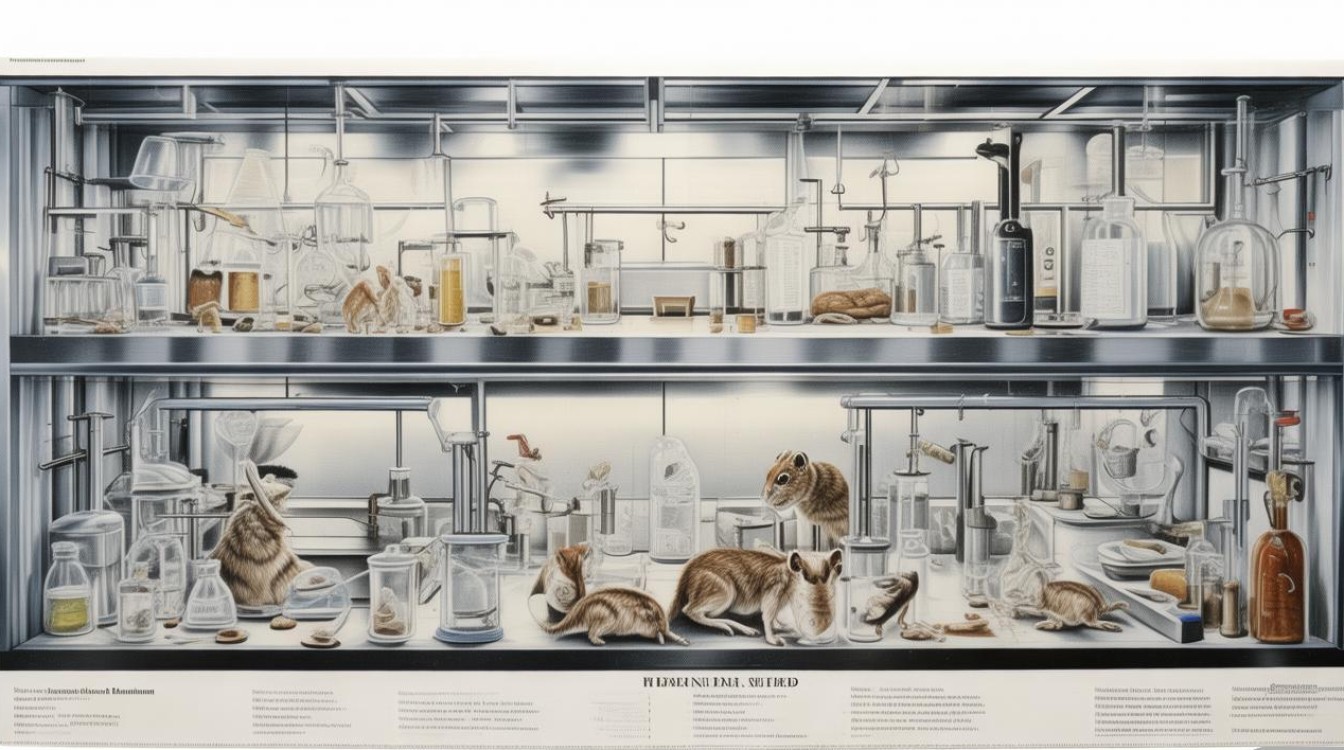

不可否认,动物实验在人类健康史上留下了不可磨灭的功绩。 从巴斯德用兔子验证狂犬病疫苗,到弗莱明在小鼠身上发现青霉素,再到今天各种癌症药物、疫苗的研发,动物模型为我们提供了一个相对可控且可重复的系统,来观察复杂生命体的生理与病理反应,它们以“沉默的奉献者”的身份,为人类揭示了无数生命的奥秘,延长了我们的寿命,提升了我们的生活质量,可以说,没有动物实验,我们今天的许多医学成就都将无从谈起,在某种程度上,这是人类为了自身生存与发展所做出的一种“必要之恶”。

当我们拨开科学的迷雾,深入审视其背后的伦理困境时,便会感到一阵刺骨的寒意。 动物并非没有感知的实验工具,它们同样拥有感受痛苦、恐惧和焦虑的能力,在实验室里,它们被束缚、被注射、被手术,甚至被置于可能导致残疾或死亡的极端环境中,这种将动物生命工具化、商品化的行为,是否践踏了生命的尊严?我们是否有权为了一个物种的福祉,而牺牲另一个物种的生命?这些问题拷问着人类文明的底线,也引发了全球范围内激烈的伦理辩论。

面对这一两难困境,我们必须清醒地认识到,简单地全盘接受或全盘否定动物实验,都是不负责任的,关键在于,我们如何在这科学与伦理的张力之间,寻找一个动态的、负责任的平衡点。

我们必须坚守“3R”原则,这是当前国际公认的伦理准则。

- 替代:积极研发和推广非动物实验方法,利用计算机模拟、细胞培养、类器官、器官芯片等前沿技术,在体外构建更接近人体生理状态的模型,这些方法不仅能减少动物的使用,有时甚至能提供比动物模型更精准、更高效的数据。

- 减少:在必须使用动物实验时,通过优化实验设计、改进统计方法,用最少数量的动物获得最可靠的结果,这意味着每一次实验都必须经过严格的伦理审查,确保其必要性和不可替代性。

- 优化:尽一切可能减轻或消除动物在实验过程中所承受的痛苦和压力,这包括提供人道主义的饲养环境、使用麻醉剂和镇痛剂,并由经过专业培训的人员进行操作,确保动物福利得到最大程度的保障。

我们需要建立更严格的法律法规和监督机制。 政府和科研机构应设立独立的伦理审查委员会,对每一个涉及动物的科研项目进行严格把关,实验的目的、必要性、动物的种类、数量以及如何减轻痛苦,都必须经过充分论证和批准,实验过程应公开透明,接受社会监督,杜绝任何形式的虐待和浪费。

也是最重要的,是全社会观念的转变。 我们需要从心底里尊重每一个生命,认识到人类并非地球的主宰,而是众多生命共同体中的一员,这种敬畏生命的态度,会推动科研人员更审慎地对待动物实验,也会促使公众更理性地看待科学进步与伦理责任的关系。

动物实验是一个复杂而沉重的话题,它承载着人类对健康的渴望,也背负着对生命的愧疚,我们无法回到过去,彻底抹去这段历史,但我们可以走向未来,用智慧和良知去修正它,通过大力发展替代技术、严格遵守伦理规范、完善法律监督,并怀揣着对生命的敬畏之心,我们或许能在科学的探索之路与伦理的道德底线之间,找到那条通往更光明未来的、充满责任与同情心的道路,这条路,任重而道远,却是我们必须坚定走下去的方向。